Vom Bauvertrag über Kosten, Termine und Qualitäten

Der BGB-Bauvertrag nach § 650a BGB ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon. Der Unternehmer („Auftragnehmer“) verpflichtet sich dabei zur Herstellung des versprochenen Werkes und der Besteller („Auftraggeber“) zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung. Der Gegenstand des Werkvertrages besteht in der Herbeiführung eines Erfolges. Um diesen Erfolg zu gewährleisten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber das Werk frei von Sachmängeln in der vereinbarten Beschaffenheit zu verschaffen.

Der Umfang der übernommenen Unternehmerpflichten, das sogenannte Leistungssoll, richtet sich dabei nach dem Vertrag und ist nach den allgemeinen Grundsätzen der Vertragsauslegung (§§ 133, 157 BGB) zu bestimmen. Es beschreibt die „verpreisten“ Leistungen, die die Parteien vereinbart haben, um den vertraglich geschuldeten Erfolg herbeizuführen.

Bereits bedingt durch die Grundsätze des Werkvertragsrechts ergibt sich ein hohes Konflikt- und Nachtragspotenzial, wenn Leistungen in Ausschreibungsunterlagen oder Angeboten von Auftragnehmern nicht eindeutig beschrieben werden und die Vorstellungen über den Umfang der Leistungen auseinandergehen.

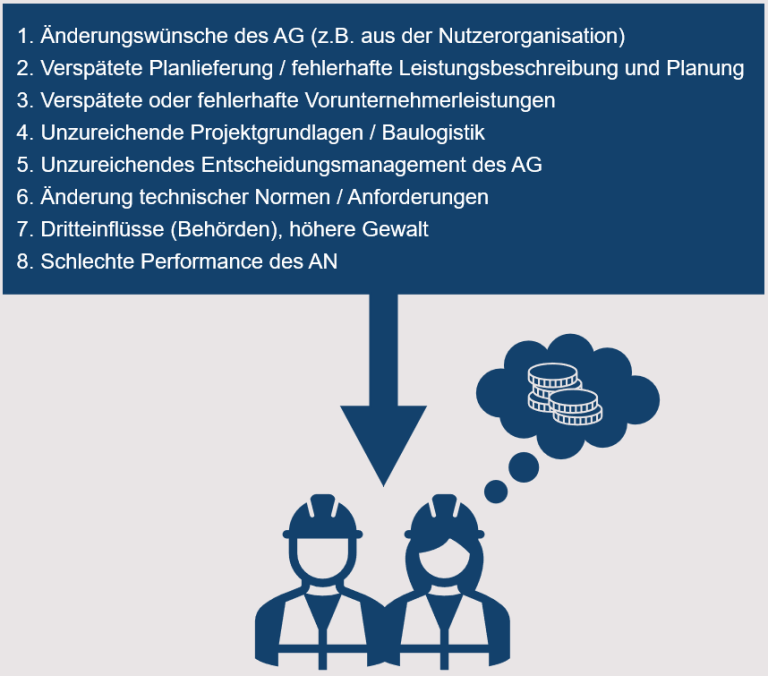

Hinzu kommt, dass es nahezu bei jedem Bauvorhaben zu „unvorhergesehenen Ereignissen“ kommt. Insbesondere vor dem Hintergrund einer wachsenden Komplexität von Bauvorhaben zum Beispiel im Hinblick auf die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) gewinnen diese Themen zunehmend an Bedeutung.

Zu den statistisch häufigsten Nachtragsursachen gehören Änderungswünsche des Auftraggebers. Während ein Änderungsbegehren jedoch in der Regel steuerbar ist, können auch mittelbare Umstände, die außerhalb des direkten Einflussbereichs des Auftraggebers liegen, finanzielle oder terminliche Ansprüche des Auftragnehmers begründen. Dabei kann es sich zum Beispiel um verspätet oder fehlerhaft gelieferte Planunterlagen, außergewöhnliche Witterungsereignisse oder - wie unlängst erlebt - die Ausbreitung einer weltweiten Pandemie handeln.

Die Prüfung und Bewertung von finanziellen oder terminlichen Ansprüchen eines Auftragnehmers hat bei derartigen Störungen immer einzelfallbezogen zu erfolgen.

Neben dem für den Auftraggeber wichtigen Kosten- und Zeitrahmen, besteht ebenso ein großes Interesse an der Einhaltung der vereinbarten Qualität. Ein Mindestmaß an Qualitätsstandard wird in der Regel in den "Allgemein anerkannten Regeln der Technik" (AaRdT) definiert. Um nachhaltig die Gebrauchstauglichkeit gewährleisten zu können und um potenziell auftretende spätere Bauschäden infolge von verdeckten Mängeln zu verhindern, empfiehlt es sich stichprobenartige Qualitätskontrollen durch einen Sachverständigen während der Bauausführung durchführen zu lassen.

Nach der Fertigstellung der Werkleistung des Auftragnehmers erfolgt die Abnahme. In der Regel wird dafür eine gemeinsame Abnahmebegehung durchgeführt und ein Mangelprotokoll erstellt, um sich auch nach erfolgter Bauabnahme einen Mangelbeseitigungsanspruch vorzubehalten. Da die Bauabnahme auch aufgrund von verschiedenen Rechtsfolgen von enormer Wichtigkeit für den Auftraggeber ist, empfiehlt es sich auch hier die Bauabnahme durch einen Sachverständigen fachgerecht begleiten zu lassen.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.